Opinión

La vanguardia como tensión viva: leer a De Torre desde el presente/ Ike Méndez

Metodológicamente, la obra no traza una cronología neutra, sino un mapa de tensiones. No se limita a enumerar manifiestos o nombres: reconstruye atmósferas sociales, mitologías fundacionales, fracturas internas y resonancias internacionales

Por Ike Méndez

Por Ike Méndez

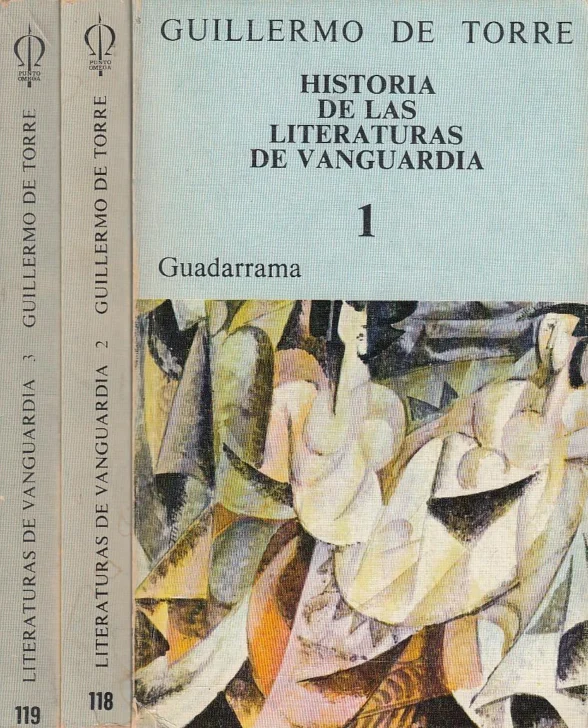

Leer Historia de las literaturas de vanguardia de Guillermo de Torre (1925) no es solo un ejercicio de recuperación historiográfica: es, sobre todo, un acto de resistencia cultural frente a la banalización de lo nuevo.

En una época donde la novedad se consume como mercancía efímera, De Torre advierte contra la innovación vacía, desprovista de sustancia, y nos recuerda que lo vanguardista no se reduce al estruendo ni al efectismo.

La verdadera vanguardia —sugiere— debe poseer densidad crítica, interrogación estética y potencia histórica. Su obra no se limita a documentar un periodo: lo interroga, lo interpreta y lo sitúa en el centro del debate cultural moderno.

“El arte de nuestro tiempo no es una sala de exhibiciones muertas, sino un escenario en agitación continua”, escribe.

Desde su publicación, el libro se consolidó como una de las empresas más sistemáticas en lengua española sobre las vanguardias del siglo XX.

Pero su valor excede el mérito pionero o la vastedad documental: radica en su concepción de la crítica como toma de posición, como acto de implicación subjetiva en el tejido vivo de la cultura.

“No basta con catalogar: hay que entender y revivir. Una historia literaria que no estimula nuevas lecturas, no merece ese nombre.”

Una crítica situada: el crítico como sujeto

En De Torre, la crítica no es neutra ni aséptica: es una intervención apasionada, una forma de riesgo intelectual.

“El crítico no puede hablar desde la torre de marfil. Ha de vivir en su tiempo, sentir sus heridas, implicarse en sus pasiones.”

Su escritura —personal, vibrante, polémica— convierte al crítico en figura activa, no solo intérprete, sino también agente del devenir cultural. Por eso es fundamental distinguir entre una crítica que se enuncia desde la primera persona —como sujeto implicado— y otra que pretende hablar desde una supuesta “objetividad” distante.

Guillermo de Torre se sitúa dentro del discurso que analiza, con conciencia de su tiempo, de sus límites y de su lugar. Esta posición implica, filosóficamente, un saber situado; retóricamente, una voz comprometida; epistemológicamente, una crítica que no solo describe, sino que transforma simbólicamente aquello que toca.

La nota preliminar a la segunda edición (1970) es reveladora. Allí, el autor reconoce el carácter “minoritario” de su objeto —las literaturas de ruptura—, pero celebra la sorprendente acogida del libro entre lectores de distintas generaciones.

Ese éxito no es anecdótico: expresa una necesidad histórica por comprender la modernidad literaria desde sus fracturas, desde sus tensiones con lo establecido.

Resulta significativa su decisión de mantener el texto casi intacto: mínimas actualizaciones bibliográficas y supresión del prólogo de 1925. El gesto revela una doble actitud: confianza en la solidez de su enfoque, pero también cierta clausura crítica. Al declarar que no se han producido “novedades de importancia”, De Torre deja suspendida —aunque no cerrada— la historia que narra. Desde hoy, esa afirmación interpela:

- ¿Qué vanguardias fueron excluidas?

- ¿Qué escrituras disidentes, coloniales, periféricas, feministas, quedaron fuera del foco?

“Sé que este libro deja zonas en sombra. Pero también sé que toda cartografía es incompleta: invita a nuevos caminos.”

Metodológicamente, la obra no traza una cronología neutra, sino un mapa de tensiones. No se limita a enumerar manifiestos o nombres: reconstruye atmósferas sociales, mitologías fundacionales, fracturas internas y resonancias internacionales. El detallado índice temático revela una mirada de conjunto que, sin renunciar al rigor documental, privilegia la articulación simbólica y el trazo interpretativo.

Tensiones binarias y reactivaciones contemporáneas

Tradición versus ruptura. Originalidad versus repetición. Arte crítico versus arte decorativo. Estos binarismos atraviesan su relato y lo cargan de vitalidad. Ciertamente, el enfoque de De Torre responde a una sensibilidad modernista y eurocéntrica, pero puede —y debe— ser reactivado desde las perspectivas críticas contemporáneas. Los estudios decoloniales, de género, interseccionales o intermediales invitan a:

- Problematizar las omisiones del canon.

- Reescribir la historia de las vanguardias desde otras geografías y subjetividades: América Latina, África, Asia, las disidencias sexuales, las lenguas subalternas.

“El error ha sido creer que lo nuevo es, por sí mismo, un valor. Y no todo lo nuevo es verdadero ni necesario.”

La vanguardia como impulso común

Una afirmación clave condensa su concepción:

“La vanguardia, tal como yo la entiendo, en su sentido más extenso y mejor, no ha significado nunca una escuela… sino el común denominador de los diversos ‘ismos’…”

Las vanguardias del siglo XX no son doctrinas rígidas ni movimientos cerrados, sino múltiples formas de un mismo impulso de ruptura. “La vanguardia no es un conjunto de fórmulas prefijadas, sino un modo de reacción frente a los valores establecidos.” Lo vanguardista no es una estética definida, sino una tensión viva contra la institucionalización del gusto. En este sentido, su extenso catálogo de ismos —futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, expresionismo— no es una simple sucesión de etiquetas, sino una constelación dinámica: divergente pero comunicante. Una red de energías que, al poner en crisis las formas de representación, reconfigura los modos de sentir

Tomada de acento.com.do